历代纪事本末合编

纪事本末体与编年体、纪传体、政书共同构成了我国古代四种重要的史书体裁。现给读者一个完整的历史事件。一般认为,纪事本末体发轫于南宋袁枢的《通鉴纪事本末》,其实这只能代表纪事本末体在事实上的出现,却不能说宋人已将其视为一种独立的体裁。宋元时期的《文献通考·经籍考》《宋史·艺文志》等目录学著作都没有设立“纪事本末类”,恰好说明了这个问题。

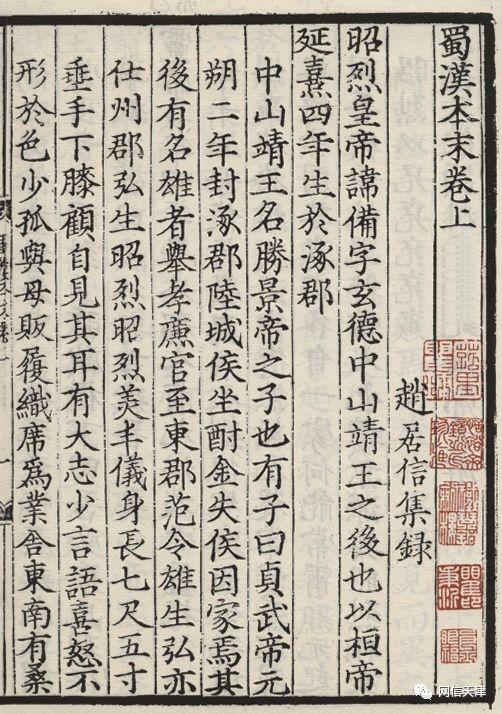

【元至正十一年(1351)建安书院本《蜀汉纪事本末》】

袁枢本人并没有说明他编纂《通鉴纪事本末》的目的和原因,不过《宋史·袁枢传》中记载说:“枢常喜诵司马光《资治通鉴》,苦其浩博,乃区别其事而贯通之,号《通鉴纪事本末》。”这说明袁枢编纂的本义并不在另创一种新体裁的史书,而从他与宋孝宗的对话来看,袁枢更关注史学对现实的劝诫和警示作用,这与司马光编纂《资治通鉴》的意图也相吻合。《通鉴纪事本末》成书后,杨万里、吕祖谦、朱熹等学者作有序跋,也没有强调袁枢在体裁上的创新。

【明崇祯十一年(1638)本《左传分国纪事本末》】

几乎在与袁枢编纂《通鉴纪事本末》的同时,还出现了两部纪事本末体著作,它们分别是章冲的《春秋左氏传事类始末》和杨仲良的《皇宋通鉴长编纪事本末》。相较于《通鉴纪事本末》,杨仲良的《皇宋通鉴长编纪事本末》在取材方式上有一定的突破。他在李焘《续资治通鉴长编》的基础上兼采多种史籍,并通过对史料的整理爬梳,纠正了《续资治通鉴长编》中的许多错误,也补充了许多缺漏。这表明纪事本末体史书在当时已经有了一定的发展。

【清光绪二十九年(1903)李栘鄂楼本《辽史纪事本末》】

有明一代,纪事本末体逐渐被史家接受,《明史·艺文志》中就著录有多部纪事本末体著作,而陈邦瞻的《宋史纪事本末》《元史纪事本末》则大大推动了纪事本末体的发展。他以宋、辽、金、元四部正史为基础,取材范围远远超过《资治通鉴》《续资治通鉴长编》等单一著作,促进了纪事本末体史书的成熟。到了清代编修《四库全书》时,四库馆臣专门在史部中设立了“纪事本末类”,标志着纪事本末体作为一种史书体裁地位的确立。

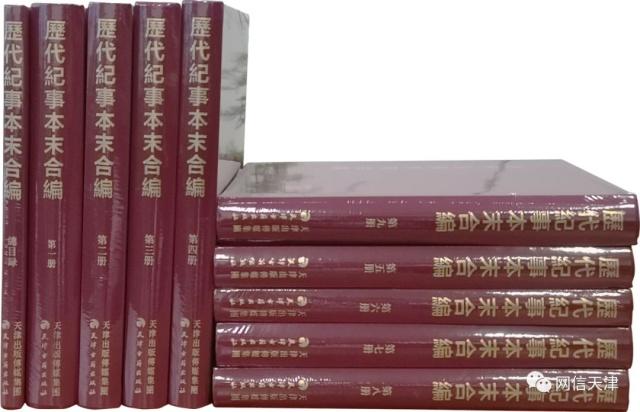

【《历代纪事本末合编》书影】

纪事本末体之所以能成为一种独立的史书体裁,得益于其“一书备诸事之本末”的特征。谷应泰在《明史纪事本末自序》中说:“《通鉴纪事本末》者,创自建安袁枢,而北海冯琦继之。其法以事类相比附,使读者审理乱之大趋,迹政治之得失。首尾毕具,分部就班,较之盲左之编年,则包举而该浃;比之班马之传志,则简练而櫽括。盖史外之别例,而温公之素臣也。”可见,就记述史事而言,纪事本末体能够兼顾博通与简练,有效地弥补编年体与纪传体的不足。

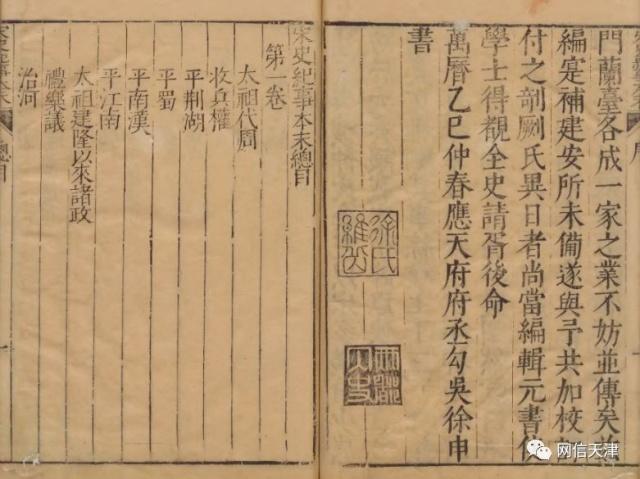

【明万历三十三年(1605)本《宋史纪事本末》】

纪事本末体在中国古代史学中占有重要的地位。清代史学家章学诚对这一体裁评价极高,他在《文史通义》中说:“按本末之为体也,因事命篇,不为常格;非深知古今大体、天下经纶,不能网罗隐括、无遗无滥。文省于纪传,事豁于编年,决断去取,体圆用神,斯真《尚书》之遗也。”梁启超在《中国历史研究法》中说:“纪事本末体,于吾侪之理想的新史最为相近,抑亦旧史界进化之极轨也。”可见,纪事本末体既得传统史学之精髓,又能开新史学之门户,颇具承前启后的作用。

此次天津古籍出版社推出的影印本《历代纪事本末合编》收录了《左传分国纪事本末》《左传纪事本末》《通鉴纪事本末前编》《通鉴纪事本末》《宋史纪事本末》《皇宋通鉴长编纪事本末》《辽史纪事本末》《西夏纪事本末》《金史纪事本末》《元史纪事本末》《明史纪事本末》《明史纪事本末补遗》《明史纪事本末补编》《三藩纪事本末》《西陲纪事本末》《清史纪事本末》《蜀汉纪事本末》十七部著作,堪称纪事本末体史书的集大成之作。

【元至正十一年(1351)建安书院本《蜀汉纪事本末》“汉帝世次”】

更重要的是,《历代纪事本末合编》不仅在收书数量上大大超过排印本《历代纪事本末》,而且其中的《左传分国纪事本末》为崇祯十一年(1638)刻本,《宋史纪事本末》为万历三十三年(1605)原刻本,《辽史纪事本末》《金史纪事本末》为光绪二十九年(1903)李栘鄂楼刻本,《西夏纪事本末》为光绪十一年(1885)刻本,《元史纪事本末》为明刊本,《明史纪事本末》为顺治十五年(1658)刻本,《蜀汉纪事本末》为至正十一年(1351)建安书院本,都具有很高的版本价值。

甘公网安备62010502000821号

甘公网安备62010502000821号